Wie verteilte Sensornetzwerke die autonome Unterwasser-Navigation im Jahr 2025 revolutionieren: Marktwachstum, Innovationen und die nächste Welle der Ozeanintelligenz

- Zusammenfassung: Momentaufnahme 2025 und wichtige Erkenntnisse

- Marktgröße, Wachstumsrate und Prognosen bis 2030

- Kerntechnologien: Sensoren, Kommunikation und KI-Integration

- Wichtige Akteure und strategische Partnerschaften in der Branche

- Anwendungen: Verteidigung, Forschung, Energie und Umweltüberwachung

- Herausforderungen: Konnektivität, Energiemanagement und Datensicherheit

- Jüngste Durchbrüche und Fallstudien (2023–2025)

- Regulatorische Landschaft und Branchenstandards (z.B. IEEE, NATO)

- Investitionstrends und Finanzierungslandschaft

- Zukunftsausblick: Aufkommende Möglichkeiten und vorhergesagte Störungen

- Quellen & Referenzen

Zusammenfassung: Momentaufnahme 2025 und wichtige Erkenntnisse

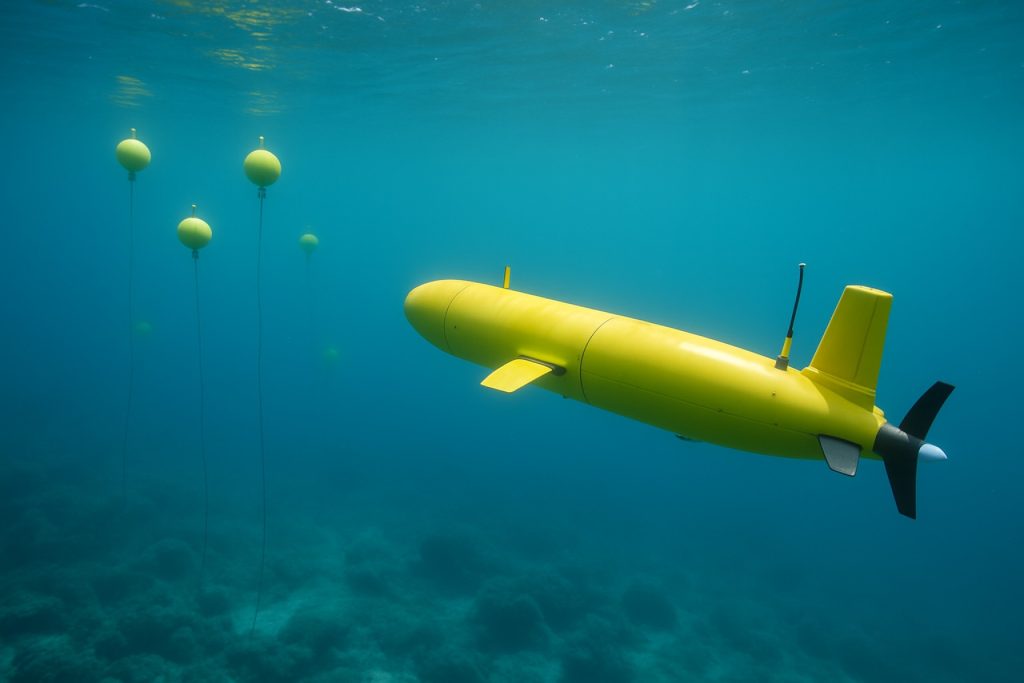

Im Jahr 2025 transformieren verteilte Sensornetzwerke schnell die autonome Unterwasser-Navigation und ermöglichen beispiellose Ebenen situationaler Bewusstheit, Zuverlässigkeit und Missionsflexibilität für sowohl kommerzielle als auch Verteidigungsanwendungen. Diese Netzwerke, die aus räumlich dispersierten Sensorknoten bestehen—wie Sonararrays, akustischen Modems und Umweltsensoren—erleichtern den Echtzeit-Datenaustausch und die gemeinsame Entscheidungsfindung unter autonomen Unterwasserfahrzeugen (AUVs) und unbemannten Unterwasserfahrzeugen (UUVs). Die Integration verteilter Sensornetzwerke adressiert langjährige Herausforderungen in der Unterwasser-Navigation, einschließlich begrenzter GPS-Verfügbarkeit, komplexer ozeanographischer Bedingungen und der Notwendigkeit von Stealth in Militäroperationen.

Schlüsselakteure der Branche treiben Innovationen in diesem Bereich voran. Kongsberg Gruppen, ein globaler Marktführer in der maritimen Technologie, entwickelt weiterhin seine HUGIN AUV-Serie mit verbesserten Sensorfusionen und netzwerkbasierten Kommunikationsfähigkeiten weiter, um die Tiefseeerkundung und die Inspektion von Unterwasserinfrastrukturen zu unterstützen. Saab AB erweitert seine Seaeye-Reihe von Unterwasserfahrzeugen und integriert verteilte Sensorarchitekturen für verbesserte Autonomie und Koordination mehrerer Fahrzeuge. Teledyne Marine nutzt seine Expertise in akustischer Kommunikation und Sensorintegration, um robuste, skalierbare Unterwassersensornetzwerke zu ermöglichen, die sowohl wissenschaftliche als auch Verteidigungsmissionen unterstützen.

Jüngste Einsätze und Pilotprojekte unterstreichen den Schwung in diesem Sektor. Im Jahr 2024 zeigten gemeinsame Versuche mit mehreren AUVs, die mit verteilten Sensorlasten ausgestattet waren, erfolgreiches Echtzeit-Mapping und Navigation in komplexen littoralen Umgebungen. Diese Versuche, die oft in Partnerschaft mit Marineforschungsorganisationen und Energiefirmen durchgeführt werden, heben die operationellen Vorteile der verteilten Sensoren hervor—wie Redundanz, adaptive Missionsplanung und Resilienz gegenüber Einzelpunkt-Ausfällen.

Blickt man in die Zukunft, so wird erwartet, dass in den nächsten Jahren eine weitere Konvergenz von verteilten Sensornetzwerken mit Fortschritten in der Edge-Computing-Technologie, künstlicher Intelligenz und sicheren Unterwasserk kommunikation stattfindet. Branchenfahrpläne deuten auf einen Wandel zu offenen Architektursystemen hin, die die Interoperabilität zwischen Plattformen verschiedener Hersteller ermöglichen. Dies wird voraussichtlich die Einführung sowohl im kommerziellen Sektor—wie Offshore-Energie, Umweltüberwachung und Inspektion von Unterseekabeln—als auch im Verteidigungsbereich beschleunigen, wo multidomänen Operationen und ständige Unterwassersurveillance strategische Prioritäten sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Jahr 2025 einen entscheidenden Wendepunkt für verteilte Sensornetzwerke in der autonomen Unterwasser-Navigation darstellt. Der Sektor ist durch rasanten technologischen Fortschritt, zunehmende operationale Einsätze und wachsende Zusammenarbeit zwischen Branchenführern wie Kongsberg Gruppen, Saab AB und Teledyne Marine gekennzeichnet. Die Aussichten für die kommenden Jahre sind von zunehmender Autonomie, Interoperabilität und Missionswirksamkeit über ein breites Spektrum unterseeischer Anwendungen geprägt.

Marktgröße, Wachstumsrate und Prognosen bis 2030

Der Markt für verteilte Sensornetzwerke (DSNs) in der autonomen Unterwasser-Navigation verzeichnet ein robustes Wachstum, angetrieben von der steigenden Nachfrage nach fortschrittlicher Unterwassererkundung, Verteidigungsanwendungen und Offshore-Energieoperationen. Im Jahr 2025 wird die globale Marktgröße für DSNs, die auf die Unterwasser-Navigation zugeschnitten sind, auf einige Milliarden Dollar (USD) geschätzt, wobei Prognosen auf eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von etwa 12–15% bis 2030 hinweisen. Dieses Wachstum wird durch rasante Fortschritte in der Miniaturisierung von Sensoren, energieeffizienten Kommunikationsprotokollen und der Integration von künstlicher Intelligenz für die Echtzeit-Datenverarbeitung untermauert.

Wichtige Akteure der Branche wie Kongsberg Gruppen, ein norwegisches Technologieunternehmen, und Teledyne Technologies, ein bedeutender US-amerikanischer Anbieter von maritimer Instrumentation, stehen an der Spitze der Bereitstellung verteilter Sensorarrays für autonome Unterwasserfahrzeuge (AUVs) und ferngesteuerte Fahrzeuge (ROVs). Diese Unternehmen investieren stark in Forschung und Entwicklung, um die Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit von DSNs zu verbessern, um präzisere Navigation und situative Bewusstheit in komplexen Unterwasserumgebungen zu ermöglichen.

Der Verteidigungssektor bleibt ein Haupttreiber, wobei weltweit—insbesondere in den USA, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum—Marineflotten ihre Flotte autonomer Unterwasserplattformen ausbauen, die mit verteilten Sensornetzwerken ausgestattet sind. Zum Beispiel entwickeln Leonardo S.p.A. und Saab AB aktiv integrierte Sensorlösungen für militärische AUVs, die Missionen wie Minenabwehr, Überwachung und U-Boot-Kriegsführung unterstützen. Auch der kommerzielle Sektor trägt zur Markterweiterung bei, da Offshore-Energieunternehmen DSNs für Pipelinesinspektion, Umweltüberwachung und Ressourcenkartierung einsetzen.

In den letzten Jahren gab es einen Anstieg gemeinsamer Projekte und öffentlich-privater Partnerschaften, die darauf abzielen, Kommunikationsprotokolle und Dateninteroperabilität für Unterwassersensornetzwerke zu standardisieren. Organisationen wie die NATO und die Ocean Observatories Initiative fördern die Entwicklung offener Architekturen, von denen erwartet wird, dass sie die Einführung beschleunigen und die Integrationskosten senken.

Mit Blick auf 2030 bleibt die Marktperspektive sehr positiv. Die Verbreitung autonomer Unterwasserfahrzeuge, kombiniert mit der Notwendigkeit für persistenten, großflächigen situationalen Bewusstheit, wird weiterhin Investitionen in verteilte Sensornetzwerke fördern. Technologische Durchbrüche in der drahtlosen Unterwasserkommunikation und in der Energiegewinnung werden voraussichtlich die operationale Leistungsfähigkeit und Reichweite des Marktes von DSNs weiter ausweiten, wodurch ihre Rolle als fundamentale Technologie für die nächste Generation autonomer Unterwasser-Navigationssysteme gefestigt wird.

Kerntechnologien: Sensoren, Kommunikation und KI-Integration

Verteilte Sensornetzwerke transformieren schnell die autonome Unterwasser-Navigation und nutzen Fortschritte in der Miniaturisierung von Sensoren, robuster Unterwasserkommunikation und der Integration von künstlicher Intelligenz (KI). Ab 2025 ermöglichen diese Netzwerke Flotten autonomer Unterwasserfahrzeuge (AUVs) und unbemannter Unterwasserfahrzeuge (UUVs) eine gemeinsame Kartierung, Überwachung und Navigation komplexer mariner Umgebungen mit beispielloser Präzision und Widerstandsfähigkeit.

Kernsensortechnologien in diesen Netzwerken umfassen hochauflösendes Sonar, Doppler-Geschwindigkeitsprotokolle (DVL), Trägheitsmesssysteme (IMU) und Umweltsensoren für Salzgehalt, Temperatur und Druck. Unternehmen wie Kongsberg Gruppen und Teledyne Marine sind führend und liefern fortschrittliche Sonar- und Navigationslasten für verteilte AUV-Operationen. Diese Sensoren sind zunehmend vernetzt, was es mehreren Fahrzeugen ermöglicht, Echtzeitdaten zu teilen und kollektives situatives Bewusstsein, selbst in GPS-deprivierten Umgebungen, aufzubauen.

Die Kommunikation bleibt eine zentrale Herausforderung für Unterwassernetzwerke aufgrund der Einschränkungen der Radiofrequenzausbreitung unter Wasser. Im Jahr 2025 sind akustische Modems das primäre Mittel zur internen Fahrzeugkommunikation, wobei Unternehmen wie EvoLogics und Sonardyne International robuste, latenzarme akustische Netzwerk-Lösungen anbieten. Jüngste Entwicklungen konzentrieren sich auf adaptive Netzwerkprotokolle und Mesh-Architekturen, die dynamische Neukonfigurationen und Resilienz gegenüber Knotenfehlern oder Umwelts Störungen ermöglichen. Optische und sogar magnetische Induktionskommunikation werden für Kurzstrecken- und Hochgeschwindigkeitsverbindungen erforscht, aber akustische Verfahren bleiben dominant für verteilte Operationen.

Die KI-Integration beschleunigt die Autonomie und Effizienz verteilter Sensornetzwerke. An Bord befindliche KI-Algorithmen verarbeiten Sensordaten lokal, was eine Echtzeit-Entscheidungsfindung, adaptive Missionsplanung und kollaborative Verhaltensweisen zwischen mehreren Fahrzeugen ermöglicht. Saab AB und L3Harris Technologies entwickeln aktiv KI-getriebene Autonomie-Suiten für ihre AUV-Plattformen und konzentrieren sich auf Schwarmkoordinierung, Anomalieerkennung und Energieoptimierung. Diese Systeme können Fahrzeuge autonom neu beauftragen, um auf neue Daten zu reagieren, was die Missionsergebnisse verbessert und die Arbeitslast der Bediener reduziert.

Mit Blick auf die Zukunft werden in den nächsten Jahren weitere Miniaturisierungen von Sensoren, erhöhte Rechenleistung an Bord und die Einführung hybrider Kommunikationssysteme erwartet. Standardisierungsbemühungen von Branchenverbänden wie dem IEEE werden voraussichtlich die Interoperabilität zwischen heterogenen Plattformen erleichtern. Mit der Reifung verteilter Sensornetzwerke werden sie Anwendungen in Bereichen wie Tiefseeerkundung und Infrastrukturinspektion bis hin zu Umweltüberwachung und maritimer Sicherheit untermauern und eine neue Ära autonomer Unterwasseroperationen einleiten.

Wichtige Akteure und strategische Partnerschaften in der Branche

Die Landschaft der verteilten Sensornetzwerke für autonome Unterwasser-Navigation entwickelt sich schnell weiter, mit mehreren wichtigen Akteuren und strategischen Partnerschaften, die den Sektor im Jahr 2025 prägen. Diese Kooperationen treiben Fortschritte in der Sensorintegration, Datenfusion und den Echtzeit-Navigationsfähigkeiten unter Wasser voran, die für sowohl kommerzielle als auch Verteidigungsanwendungen entscheidend sind.

Eine führende Kraft in diesem Bereich ist Kongsberg Gruppen, ein norwegisches Technologieunternehmen, das für seine maritimen und verteidigungstechnischen Lösungen bekannt ist. Kongsberg steht an der Spitze der Entwicklung autonomer Unterwasserfahrzeuge (AUVs) und integrierter Sensorsuiten, die verteilte akustische, trägheitsbasierte und Umweltsensoren nutzen, um die Navigationsgenauigkeit in GPS-deprivierten Umgebungen zu verbessern. Ihre HUGIN AUV-Serie integriert beispielsweise fortschrittliche Sensorfusion und den Echtzeit-Datenaustausch über vernetzte Plattformen, was gemeinschaftliche Missionen und kontinuierliche Unterwassersurveillance ermöglicht.

Ein weiterer bedeutender Akteur ist Teledyne Technologies, ein US-amerikanischer Mischkonzern mit einem starken Portfolio in maritimer Instrumentation und Sensornetzwerken. Die verteilten Sensorsysteme von Teledyne werden weitreichend für ozeanographische Forschungen, Offshore-Energie und Verteidigung eingesetzt und bieten Modularität und Interoperabilität für den Betrieb mehrerer Fahrzeuge. In den letzten Jahren hat Teledyne seine Partnerschaften mit Marineorganisationen und Forschungseinrichtungen ausgebaut, um Lösungen für die nächste Generation verteilter Navigation zu entwickeln, die sich auf robuste Kommunikationsprotokolle und adaptive Missionsplanung konzentrieren.

In der asiatisch-pazifischen Region hat sich Mitsubishi Electric als wichtiger Innovator herausgebildet, investiert in verteilte Sensorarrays und KI-gesteuerte Navigationsalgorithmen für Unterwasserrobotik. Die Kooperation von Mitsubishi mit japanischen maritimen Behörden und akademischen Institutionen beschleunigt den Einsatz vernetzter AUVs für Tiefseeerkundung und Infrastrukturinspektion, wobei ein Fokus auf Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit liegt.

Strategische Partnerschaften sind ebenfalls zentral für den Fortschritt des Sektors. So hat Saab AB, ein schwedisches Verteidigungs- und Sicherheitsunternehmen, Joint Ventures mit europäischen Marinen und Technologieunternehmen gegründet, um verteilte Sensorplattformen für Minenabwehr und autonome Patrouillenmissionen gemeinsam zu entwickeln. Saabs Sea Wasp- und Sabertooth-Fahrzeuge veranschaulichen die Integration verteilter Sensorik und autonomer Navigation in operativen Umsetzungen.

In der Zukunft wird erwartet, dass in den nächsten Jahren die Zusammenarbeit zwischen Branchenführern, Verteidigungsbehörden und Forschungseinrichtungen intensiviert wird. Initiativen wie offene Architektursensornetzwerke und standardisierte Kommunikationsrahmen gewinnen an Bedeutung, mit dem Ziel, Interoperabilität und eine schnelle Technologieeinführung zu erleichtern. Mit dem zunehmend komplexen Verständnis verteilter Sensornetzwerke sind erhebliche Fortschritte in Schwarmnavigation, Echtzeit-Umweltanpassung und langfristigen autonomen Missionen zu erwarten, wobei Schlüsselakteure wie Kongsberg, Teledyne, Mitsubishi Electric und Saab Innovationen vorantreiben und die globale Wettbewerbssituation gestalten.

Anwendungen: Verteidigung, Forschung, Energie und Umweltüberwachung

Verteilte Sensornetzwerke transformieren schnell die autonome Unterwasser-Navigation, mit bedeutenden Anwendungen in der Verteidigung, wissenschaftlicher Forschung, Energie und Umweltüberwachung. Ab 2025 ermöglichen diese Netzwerke—bestehend aus vernetzten Knoten wie Sonarbouys, Unterwasserfahrzeugen und Seeboden-Sensoren—Echtzeitdatenübertragung, situatives Bewusstsein und adaptive Missionsplanung in komplexen marinen Umgebungen.

Im Verteidigungssektor setzen Marinen verteilte Sensornetzwerke ein, um die U-Boot-Kriegsführung, Minendetektion und maritime Situationsbewusstheit zu verbessern. Die Bemühungen der US Navy beinhalten beispielsweise die Integration autonomer Unterwasserfahrzeuge (AUVs) und fester Sensorarrays für eine anhaltende Überwachung und Navigation in umstrittenen Gewässern. Unternehmen wie Lockheed Martin und Northrop Grumman entwickeln fortschrittliche AUVs und netzwerkbasierte Sensorlösungen, die sich auf Interoperabilität und sichere Kommunikation konzentrieren. Auch die britische Royal Navy und die französische Naval Group investieren in verteilte unterseeische Sensornetzwerke zur Unterstützung autonomer Navigation und Bedrohungserkennung.

Für wissenschaftliche Forschung revolutionieren die verteilten Sensornetzwerke die Ozeanografie und Marinebiologie. Netzwerke autonomer Gleiter und Floats, wie sie von Teledyne Marine und Kongsberg Maritime unterstützt werden, liefern hochauflösende, Echtzeitdaten über Ozeanströme, Temperatur, Salzgehalt und biogeochemische Parameter. Diese Datenströme sind entscheidend für Klimamodelle, Ökosystemüberwachung und das Verständnis der Auswirkungen des Klimawandels auf marine Umgebungen. Das Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) ist weiterhin Pionier bei der Bereitstellung verteilter Sensoren für die Tiefseeerkundung und langfristige Umweltüberwachung.

Im Energiesektor nutzen Offshore-Öl- und Gasbetreiber verteilte Sensornetzwerke für die Überwachung der Unterwasserinfrastruktur, Leckageerkennung und autonome Inspektion. Unternehmen wie Saab und Fugro setzen AUVs und Sensorarrays ein, um Pipelines zu kartieren, die strukturelle Integrität zu überwachen und die Wartung zu optimieren. Diese Systeme reduzieren operationale Risiken und Kosten und ermöglichen eine sicherere und effizientere Erkundung und Produktion in Tiefseeumgebungen.

Umweltüberwachung ist eine weitere entscheidende Anwendung. Verteilte Sensornetzwerke werden verwendet, um Verschmutzung zu verfolgen, schädliche Algenblüten zu überwachen und den Gesundheitszustand von Korallenriffen und Fischereien zu bewerten. Organisationen wie das Woods Hole Oceanographic Institution und das Scripps Institution of Oceanography setzen sensorbestückte AUVs und fest verankerte Observatorien ein, um kontinuierliche Umweltdaten zu sammeln und den Naturschutz sowie die Einhaltung von Vorschriften zu unterstützen.

Mit Blick auf die Zukunft wird erwartet, dass Fortschritte in der Edge-Computing-Technologie, KI-gesteuerte Datenfusion und drahtlose Unterwasserkommunikation die Autonomie, Widerstandsfähigkeit und Skalierbarkeit verteilter Sensornetzwerke weiter verbessern. Mit zunehmender Reife dieser Technologien wird ihre Einführung in den Bereichen Verteidigung, Forschung, Energie und Umwelt zu einer Beschleunigung neuer Fähigkeiten in der autonomen Unterwasser-Navigation bis 2025 und darüber hinaus führen.

Herausforderungen: Konnektivität, Energiemanagement und Datensicherheit

Verteilte Sensornetzwerke sind entscheidend für die Ermöglichung autonomer Unterwasser-Navigation, aber ihre Implementierung steht vor erheblichen Herausforderungen in Bezug auf Konnektivität, Energiemanagement und Datensicherheit—Probleme, die in der rauen und unvorhersehbaren marinen Umgebung besonders ausgeprägt sind. Ab 2025 beeinflussen diese Herausforderungen das Tempo und die Richtung des technologischen Fortschritts sowohl in kommerziellen als auch in verteidigenden Sektoren.

Konnektivität bleibt ein bedeutendes Hindernis. Unter Wasser nehmen Radiofrequenz (RF)-Signale schnell ab, was herkömmliche drahtlose Kommunikation unzumutbar macht. Die akustische Kommunikation ist die vorherrschende Methode, leidet jedoch unter geringer Bandbreite, hoher Latenz und Anfälligkeit für Geräusche und Mehrwegeffekte. Unternehmen wie Kongsberg Gruppen und Teledyne Marine entwickeln aktiv fortschrittliche akustische Modems und Netzwerkprotokolle, um die Zuverlässigkeit und Reichweite zu verbessern. Jüngste Feldversuche von Kongsberg Gruppen haben Mesh-Netzwerkkapazitäten demonstriert, die es autonomen Unterwasserfahrzeugen (AUVs) ermöglichen, Daten über größere Entfernungen weiterzuleiten, aber Echtzeitkommunikation mit hohen Durchsatzraten bleibt unerreichbar. Optische und magnetische Induktionsmethoden werden für Kurzstrecken- und Hochgeschwindigkeitsverbindungen erforscht, aber ihre praktische Anwendung ist immer noch auf spezifische Szenarien beschränkt.

Energiemanagement ist eine weitere kritische Einschränkung. Unterwasser-Sensorknoten und AUVs sind in der Regel batteriebetrieben, und das Aufladen oder Ersetzen von Batterien unter Wasser ist logistisch komplex und kostspielig. Innovationen in der Energiegewinnung—wie die Nutzung von Ozeanströmungen, thermischen Gradienten oder mikrobiellen Brennstoffzellen—werden von Organisationen wie dem Woods Hole Oceanographic Institution und Saab AB vorangetrieben. Allerdings stützen sich die meisten operationale Systeme ab 2025 weiterhin auf Hochleistungs-Li-Ionen-Batterien, wobei geringfügige Verbesserungen in der Energieeffizienz und energiebewussten Netzwerkprotokolle erzielt werden. Die Entwicklung von Dockingstationen für AUVs, wie sie in Projekten von Saab AB zu sehen sind, bietet einige Hoffnung für In-situ-Aufladung, aber eine breite Einführung steht noch aus, da weitere Zuverlässigkeits- und Kostenreduzierungen erforderlich sind.

Datensicherheit wird zunehmend kritisch, da die verteilten Sensornetzwerke immer mehr miteinander vernetzt und autonom werden. Das Risiko von Datenabfang, Spoofing oder böswilligen Eingriffen ist durch die offene und oft unüberwachte Natur der marinen Umgebung erhöht. Branchenführer wie Leonardo S.p.A. und Thales Group integrieren spezielle Verschlüsselungs- und Authentifizierungsprotokolle für großbandbreitige, latenzarme Unterwasserverbindungen. Das Gleichgewicht zwischen robuster Sicherheit und den begrenzten Rechen- und Energie-Ressourcen unterseeischer Knoten bleibt jedoch eine technische Herausforderung.

In den kommenden Jahren wird erwartet, dass die Fortschritte eher schrittweise als revolutionär sind. Der Fokus wird voraussichtlich auf hybriden Kommunikationsarchitekturen, verbesserter Energiegewinnung und leichten Sicherheitslösungen liegen. Die Zusammenarbeit zwischen Industrie, Wissenschaft und Verteidigungsbehörden wird entscheidend sein, um diese hartnäckigen Herausforderungen zu bewältigen und das volle Potenzial verteilte Sensornetzwerke für die autonome Unterwasser-Navigation freizusetzen.

Jüngste Durchbrüche und Fallstudien (2023–2025)

Zwischen 2023 und 2025 haben verteilte Sensornetzwerke (DSNs) für die autonome Unterwasser-Navigation bedeutende Durchbrüche erlebt, die durch Fortschritte in der Miniaturisierung von Sensoren, Unterwasserkommunikation und kooperativer Autonomie vorangetrieben wurden. Diese Entwicklungen verändern die Fähigkeiten autonomer Unterwasserfahrzeuge (AUVs) und ermöglichen neue Missionsprofile in sowohl komerziellen als auch Verteidigungssektoren.

Ein Meilenstein wurde 2023 erreicht, als Kongsberg Gruppen, ein globaler Führer in der maritimen Technologie, erfolgreich eine Gruppe von AUVs demonstrierte, die ein verteiltes akustisches Sensornetzwerk für die koordinierte Kartierung des Meeresbodens einsetzten. Das System nutzte den Echtzeit-Datenaustausch zwischen den Fahrzeugen, was eine adaptive Missionsplanung und eine verbesserte Abdeckung in komplexen Umgebungen ermöglichte. Dieser Ansatz reduzierte die Missionszeit und erhöhte die Datenzuverlässigkeit, was neue Standards für Multi-Fahrzeug-Operationen setzte.

Im Jahr 2024 brachte Saab AB das Gebiet mit seinen Sabertooth AUVs voran, die verteiltes Sonar und trägheitsnavigation Sensoren integrierten. Diese Fahrzeuge arbeiteten kooperativ, um Unterwasserinfrastrukturen wie Pipelines und Kabel in der Nordsee zu inspizieren. Das verteilte Netzwerk ermöglichte den AUVs, auch in GPS-deprivierten Umgebungen eine präzise Positionierung beizubehalten, was eine entscheidende Voraussetzung für Tiefseeoperationen darstellt. Saabs Arbeit zeigte die kommerzielle Viabilität von DSNs für langdauernde, autonome Inspektionsmissionen.

Im Verteidigungsbereich berichteten sowohl Northrop Grumman Corporation als auch Lockheed Martin Corporation über Fortschritte bei verteilten unterseeischen Sensornetzwerken für ständige Überwachung und Minenabwehr. Ihre Systeme verwenden eine Kombination aus festen und mobilen Knoten, die akustische und optische Links nutzen, um Informationen über große Bereiche zu übertragen. Diese Netzwerke sind darauf ausgelegt, Unterwasserbedrohungen autonom zu erkennen, zu klassifizieren und zu verfolgen, wobei jüngste Seeversuche ihre Wirksamkeit in umstrittenen Umgebungen bestätigten.

Eine bemerkenswerte Fallstudie aus dem Jahr 2025 betrifft Thales Group, die ein verteiltes Netzwerk von stromsparenden, batteriebetriebenen Sensoren für die Umweltüberwachung im Mittelmeer einsetzten. Das Netzwerk lieferte kontinuierliche, hochauflösende Daten zur Wasserqualität und Meereslebewesen und unterstützte sowohl die wissenschaftliche Forschung als auch die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Die Lösung von Thales hob das Potenzial für skalierbare, energieeffiziente DSNs in der langfristigen Ozeanbeobachtung hervor.

Mit Blick auf die Zukunft ist der Ausblick für verteilte Sensornetzwerke in der Unterwasser-Navigation robust. Branchenführer investieren in KI-getriebene Sensorfusion, verbesserte drahtlose Unterwasserkommunikation und Technologien zur Energiegewinnung, um die Missionsdauer und Autonomie zu verlängern. Mit dem Fortschritt dieser Systeme wird erwartet, dass sie neue Anwendungen in der Ressourcenerkundung, Umweltüberwachung und maritimen Sicherheit ermöglichen, wobei eine weitgehende Einführung bis Ende der 2020er Jahre anzunehmen ist.

Regulatorische Landschaft und Branchenstandards (z.B. IEEE, NATO)

Die regulatorische Landschaft und die Branchenstandards für verteilte Sensornetzwerke in der autonomen Unterwasser-Navigation entwickeln sich rasch weiter, während die Technologie reift und der Einsatz im Jahr 2025 zunimmt. Der Sektor wird durch eine Kombination aus internationalen Normierungsstellen, Verteidigungsallianzen und Industrieverbänden geprägt, die jeweils die einzigartigen Herausforderungen der Unterwasserkommunikation, Interoperabilität und Sicherheit adressieren.

Ein Grundpfeiler der technischen Standardisierung ist die Arbeit des IEEE, der Standards entwickelt und weiterhin aktualisiert, die für Unterwassersensornetzwerke relevant sind. Der IEEE 1906.1 Standard bietet beispielsweise einen Rahmen für nanoskalige und molekulare Kommunikation, was zunehmend relevant wird, da Sensorknoten kleiner und energieeffizienter werden. Die IEEE Oceanic Engineering Society unterstützt ebenfalls Arbeitsgruppen, die sich auf Interoperabilität und Datenübertragungsprotokolle für Unterwassersensornetzwerke konzentrieren, wobei in den nächsten zwei Jahren neue Richtlinien erwartet werden.

Im Bereich Verteidigung und Sicherheit spielt die NATO eine entscheidende Rolle bei der Harmonisierung von Anforderungen und Betriebsstandards unter den Mitgliedstaaten. Das NATO-Unterwasserforschungszentrum (NURC) und die NATO Wissenschafts- und Technologieorganisation (STO) haben Empfehlungen für sichere, resiliente und interoperable verteilte Sensornetzwerke ausgesprochen, insbesondere für U-Boot-Kriegsführung und maritime Situationsbewusstheit. Im Jahr 2024 hat die NATO neue Kooperationsprojekte gestartet, um die Interoperabilität sensorgestützter Netze auf multinationaler Ebene zu testen, wobei Ergebnisse erwartet werden, die aktualisierte standortunabhängige Standards bis 2026 informieren.

Die Internationale Organisation für Normung (ISO) ist ebenfalls aktiv, wobei technische Ausschüsse wie ISO/TC 8 (Schiffe und maritime Technologie) und ISO/IEC JTC 1 (Informationstechnologie) an Standards für Unterwasserkommunikationsprotokolle, Datenformate und Cybersicherheit arbeiten. Diese Bemühungen werden zunehmend mit der International Electrotechnical Commission (IEC) koordiniert und zeigen die Konvergenz von IT und Betriebstechnik in modernen Unterwassersystemen.

Industrieverbände und führende Hersteller tragen zum Standardisierungsprozess bei. Unternehmen wie Kongsberg Gruppen und Teledyne Technologies sind sowohl an der Entwicklung von Standards als auch an Feldversuchen beteiligt und arbeiten oft mit Marinen und Forschungseinrichtungen zusammen, um die Interoperabilitäts- und Sicherheitsanforderungen zu validieren. Diese Unternehmen treiben ebenfalls die Einführung von offenen Architekturen und modularen Sensorinterfaces voran, von denen erwartet wird, dass sie bis 2027 zu Basiseigenschaften in Beschaffungsspezifikationen werden.

Mit Blick auf die Zukunft wird erwartet, dass sich der regulatorische Fokus auf Cybersicherheit, Frequenzverwaltung und Umweltauswirkungen verstärkt. Der zunehmende Einsatz verteilter Sensornetzwerke für sowohl zivile als auch verteidigungstechnische Anwendungen führt zu Forderungen nach einheitlichen Zertifizierungsschemata und grenzüberschreitenden Datenverwaltungssystemen. Während sich die Technologielandschaft weiterentwickelt, wird das Zusammenspiel zwischen Regulierungsbehörden, Branchenführern und internationalen Allianzen entscheidend sein, um sichere, geschützte und interoperable Systeme für die Unterwasser-Navigation zu gestalten.

Investitionstrends und Finanzierungslandschaft

Die Investitionslandschaft für verteilte Sensornetzwerke (DSNs) in der autonomen Unterwasser-Navigation erlebt 2025 erhebliche Dynamik, getragen von der Konvergenz von Verteidigungs-, kommerziellen und wissenschaftlichen Interessen. Der globale Druck für maritime Sicherheit, Offshore-Ressourcenerkundung und Umweltüberwachung hat sowohl öffentliche als auch private Sektoren dazu gebracht, in fortschrittliche Unterwassersensortechnologien zu investieren.

Wichtige Verteidigungsbehörden sind die Hauptinvestoren in DSN-Technologien für die Unterwasser-Navigation. Die US Navy weist weiterhin erhebliche Budgets für die Entwicklung und Bereitstellung verteilter Sensorarrays und autonomer Unterwasserfahrzeuge (AUVs) zu, insbesondere für permanente Überwachung, Minenabwehr und U-Boot-Kriegsführung. Im Jahr 2024 kündigte das US-Verteidigungsministerium erhöhte Mittel für Programme an, die KI-getriebenen Sensorfusion und resiliente Unterwasserkommunikationsnetzwerke integrieren, wobei mehrere Verträge an führende Verteidigungsunternehmer und Technologieunternehmen vergeben wurden.

Auf der kommerziellen Seite investieren Energieunternehmen wie Shell und Equinor in DSN-fähige AUVs für die Inspektion von Unterwasserinfrastrukturen und die Überwachung von Pipelines. Diese Investitionen sind motiviert durch die Notwendigkeit kostengünstiger, hochauflösender Kartierungen und Echtzeit-Anomalieerkennung in herausfordernden Tiefseeumgebungen. Auch der Offshore-Windsektor entwickelt sich zu einem bedeutenden Investor, der darauf abzielt, verteilte Sensornetzwerke für Kabelverlaufserhebungen und Umweltverträglichkeitsprüfungen zu nutzen.

Risikokapital und Unternehmensrisikokapitalgesellschaften sind zunehmend aktiv im DSN-Bereich. Startups, die sich auf Unterwasserrobotik, Edge-Computing und energiesparende Sensorknoten spezialisiert haben, haben seit 2023 mehrere Millionen Dollar in Seed- und Series-A-Runden angesammelt. Nennenswerte Beispiele sind Unternehmen, die modulare Sensorplattformen und Mesh-Netzwerklösungen für skalierbare, autonome Unterwasseroperationen entwickeln. Strategische Partnerschaften zwischen etablierten Unternehmen der maritimen Technologie wie Kongsberg Gruppen und innovativen Startups beschleunigen die Kommerzialisierung von DSN-Technologien.

Regierungsforschungsorganisationen, einschließlich der National Aeronautics and Space Administration (NASA) und des National Oceanography Centre im Vereinigten Königreich, leiten Fördermittel in kollaborative Projekte, die vertagte Sensorik für ozeanographische Forschung und planetarische Analogmissionen vorantreiben. Diese Initiativen umfassen oft internationale Konsortien und reflektieren die globale Natur der Herausforderungen in der Unterwasser-Navigation.

Mit Blick auf die Zukunft wird erwartet, dass das Finanzierungsumfeld bis Ende der 2020er Jahre robust bleibt, mit zunehmender intersektoraler Zusammenarbeit und der Entwicklung dual verwenbarer Technologien. Der wachsende Fokus auf Autonomie, Resilienz und datengetriebenes Entscheidungsmanagement bei Unterwasseroperationen wird voraussichtlich hohe Investitionen aufrechterhalten, insbesondere da neue Anwendungen in der Klimamonitoring und Unterwasserk kommunikation entstehen.

Zukunftsausblick: Aufkommende Möglichkeiten und vorhergesagte Störungen

Die Zukunft verteilte Sensornetzwerke für die autonome Unterwasser-Navigation steht 2025 und in den folgenden Jahren vor wesentlichen Veränderungen. Da die Nachfrage nach kontinuierlicher, zuverlässiger und intelligenter Unterwasser-Navigation stetig wächst—getrieben durch die Interessen von militärischen, wissenschaftlichen und kommerziellen Seiten—rücken mehrere aufkommende Möglichkeiten und potenzielle Störungen in den Fokus.

Einer der herausragendsten Trends ist die Integration fortschrittlicher Edge-Computing- und künstlicher Intelligenz (KI) direkt in die Sensorknoten. Dieser Wandel ermöglicht die Echtzeit-Datenverarbeitung und Entscheidungsfindung am Netzwerk-Rand, was Latenzzeiten verringert und die Abhängigkeit von intermittierenden Oberflächenkommunikationen reduziert. Unternehmen wie Kongsberg Gruppen und Teledyne Marine entwickeln aktiv neue Generationen autonomer Unterwasserfahrzeuge (AUVs) und Sensorplattformen, die ombord KI für adaptive Navigation und Umweltbewusstsein nutzen.

Eine weitere Schlüsselentwicklung ist der Trend zur Interoperabilität und Standardisierung von Sensornetzwerken. Industrieverbände und Organisationen, einschließlich des NATO-Zentrums für maritime Forschung und Experimente, arbeiten daran, gemeinsame Protokolle und Schnittstellen festzulegen, um heterogene Flotten von AUVs und statischen Sensoren nahtlos zusammenarbeiten zu lassen. Dies wird voraussichtlich Multi-Anbieter-Einsätze beschleunigen und die Innovationen sowohl in der Hardware als auch in der Software fördern.

Energieautonomie bleibt eine kritische Herausforderung und Gelegenheit. Jüngste Fortschritte bei der drahtlosen Energieübertragung unter Wasser und der Energiegewinnung—wie sie von Saab AB und Lockheed Martin untersucht werden—versprechen, die Missionsdauer zu verlängern und die Notwendigkeit kostspieliger Rückhol- und Neuenhebetationen von Sensorvermögen zu reduzieren. Es wird erwartet, dass diese Technologien im Jahr 2025 in Pilotprojekten eingesetzt werden, mit breiterer Einführung, wenn die Zuverlässigkeit zunimmt.

Die Verbreitung verteilter Sensornetzwerke wird auch die traditionellen Paradigmen der Unterwasser-Navigation stören. Anstatt sich ausschließlich auf Trägheitsnavigation oder sporadische GPS-Oberflächen zu verlassen, werden zukünftige AUVs zunehmend kollaborative Lokalisierung verwenden, bei der Schwärme von Fahrzeugen und feste Knoten Positionsdaten teilen, um auch in GPS-deprivierten Umgebungen eine präzise Navigation aufrechtzuerhalten. Dieser Ansatz wird in gemeinsamen Projekten von Thales Group und Leonardo S.p.A.. getestet, wobei erste operationale Fähigkeiten in den nächsten Jahren prognostiziert werden.

Mit Blick auf die Zukunft wird die Konvergenz von verteilten Sensoren, KI und Energieinnovationen neue Anwendungen erschließen—von permanenter ozeanographischer Überwachung bis hin zu autonomen Inspektionen von Unterwasserinfrastrukturen und Verteidigungssicherheit. Mit der Reifung dieser Technologien wird der Unterwasserbereich zugänglicher, intelligenter und widerstandsfähiger, was sowohl kommerzielle als auch strategische Operationen unter Wasser neu gestalten wird.

Quellen & Referenzen

- Kongsberg Gruppen

- Saab AB

- Teledyne Marine

- Teledyne Technologies

- Leonardo S.p.A.

- L3Harris Technologies

- IEEE

- Mitsubishi Electric

- Lockheed Martin

- Northrop Grumman

- Monterey Bay Aquarium Research Institute

- Fugro

- Leonardo S.p.A.

- Thales Group

- ISO

- Shell

- Equinor

- National Aeronautics and Space Administration (NASA)

- National Oceanography Centre

More Stories

Marktsteigerung der hochauflösenden SAR-Bildgebung: Die wachsende Rolle von Radar Vision

Boise Wohnungsboom: Preisanstiege, Mietnachfrage und Analystenmeinungen

Einsichten aus Satellitenbildern: Grundprinzipien, zentrale Anwendungen und aufkommende Trends